Projektgruppen

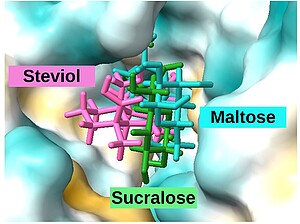

Dr. rer. nat. Luigi Marongius Forschung konzentriert sich auf das Verständnis, wie Nährstoffe das Mikrobiom beeinflussen, die zu verschiedenen Gesundheitsproblemen, darunter Diabetes und Krebs, führen können. Insbesondere versucht er herauszufinden, ob nicht-nutritive Süßstoffe (NNS), die in unserer Nahrung weit verbreitet sind, das Phageom verändern können. Hintergrund ist, dass Phagen selbst das Mikrobiom erheblich beeinflussen können und somit ein entscheidendes Element des Mikrobioms darstellen. Luigi Marongiu zeigte, dass NNS mit natürlichem Zucker in Bindungstaschen von Phagenproteinen konkurrieren können, welche an Phageninfektionen beteiligt sind (Abbildung 1).

Abbildung 1: Docking-Analyse des Basisplattenproteins gp31 des Klebsiella-Phagens 32. Der natürliche Ligand dieses Proteins ist Maltose, aber die nicht-nutritiven Süßstoffe Sucralose und Steviol passen ebenfalls in die Bindungstasche und überlappen sich mit Maltose.

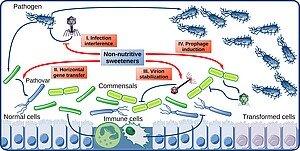

Phagen, die NNS ausgesetzt waren, zeigten im Vergleich zu Kontrollgruppen ein verändertes Infektionsverhalten. Nährstoffe können das empfindliche Gleichgewicht unseres Phageoms erheblich beeinflussen und einen Dominoeffekt in unserem gesamten Bakteriom, Immunsystem und unserer gesamten Physiologie auslösen (Abbildung 2). Es ist ein faszinierendes Zusammenspiel, das zeigt, wie eng die menschliche Gesundheit all diesen Faktoren verbunden ist!

Abbildung 2: Das komplexe Netzwerk aus Ernährung und Mikrobiom. Nicht-nutritive Süßstoffe können (i.) die Phageninfektion stören und (ii.) den genetischen Austausch (horizontaler Gentransfer) fördern, wodurch die Bildung von kommensalen Bakterien, die Virulenzgene tragen, gefördert wird. Nicht-nutritive Süßstoffe könnten auch (iii.) Phagen stabilisieren, die kommensale Arten infizieren, und (iv.) kommensale Bakterien induzieren, die integrierte Phagen tragen (Prophageninduktion). Die kombinierte Wirkung besteht in einer Zunahme der Anzahl schädlicher Bakterien im Darmtrakt, einer Beeinträchtigung der Immunantwort (die normalerweise die Verbreitung schädlicher Bakterien verringert) und der Förderung der malignen Entartung von Zellen (Krebsvorstufen).

Die Forschung von Dr. rer. nat. Markus Burkard konzentriert sich auf die Etablierung von tierfreien gastrointestinalen Organoidmodellen (maligne und nicht-maligne) als ernährungsassoziierte und onkologische Testsysteme. Organoide sind generell ein sehr leistungsstarkes Werkzeug in der präklinischen Forschung, in der individualisierten Tumortherapie und zur Schonung von Tierleben. Um die Aussagekraft dieser Modelle weiter zu erhöhen, werden (i.) realistische Sauerstoffbedingungen angewandt, um beispielsweise den Sauerstoffgradienten in schnell wachsenden Tumoren zu simulieren (Abbildung 1), und (ii.) artifizielle extrazelluläre Matrices, die von Tieren stammen, vermieden.

Abbildung 1: Solide Tumore bestehen in der Regel aus Zonen mit heterogener Sauerstoffversorgung. (i.) Relativ gut versorgte, schnell proliferierende Randbereiche, (ii.) hypoxische Zonen und Nischen mit langsam proliferierenden aber extrem therapieresistenten Tumorzellklonen und Krebsstammzellen und (iii.) nekrotische Bereiche. Der Sauerstoffgehalt nimmt von außen nach innen ab und verläuft parallel zu einer pH-Absenkung und antiparallel zur Medikamentenresistenz. Grüne Zellen zeigen infiltrierende (meist immunsuppressive) Immunzellen an und weiße Halbmonde die den Tumor umgebende extrazelluläre Matrix.

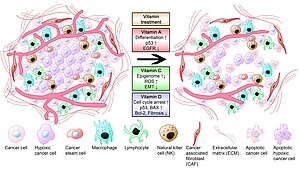

Die Kultivierung von Organoiden unter realitätsnahen Bedingungen ermöglicht es vielversprechende Behandlungsansätze wie pharmakologisches Ascorbat und weitere Mikronährstoffe auf die Viabilität von Krebszellen und die Bildung der extrazellulären Matrix zu untersuchen (Abbildung 2).

Abbildung 2. Postulierte Wirkungen der Vitamine A, C und D bei der Behandlung des Pankreaskarzinoms. Herkömmliche Therapien sind beim Pankreaskarzinom immer noch eingeschränkt wirksam, insbesondere wegen des dichten Tumorstromas, das einen ausreichenden Wirkstofftransport in den Tumor verhindert. Vitamin A, C und D reduzieren die pro-angiogene Signalübertragung. Eine Kombination konventioneller Therapien mit verschiedenen Vitaminen verbessert hypothetisch das therapeutische Ergebnis. Vitamin A bewirkt eine verstärkte Differenzierung der Krebszellen, eine Re-Expression von p53 und eine Herunterregulierung des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors (EGFR). Pharmakologisches Vitamin C induziert die Bildung reaktiver Sauerstoffspezies (ROS), die Regulierung des Epigenoms und die Hemmung des epithelialen mesenchymalen Übergangs. Vitamin D und seine Analoga reduzieren die stromale Fibrose, induzieren einen Zellzyklusstopp und Apoptose (vgl. Piotrowsky et al. 2024). BAX: Bcl-2-ähnliches Protein 4; Bcl-2: B-Zell-Lymphom 2.